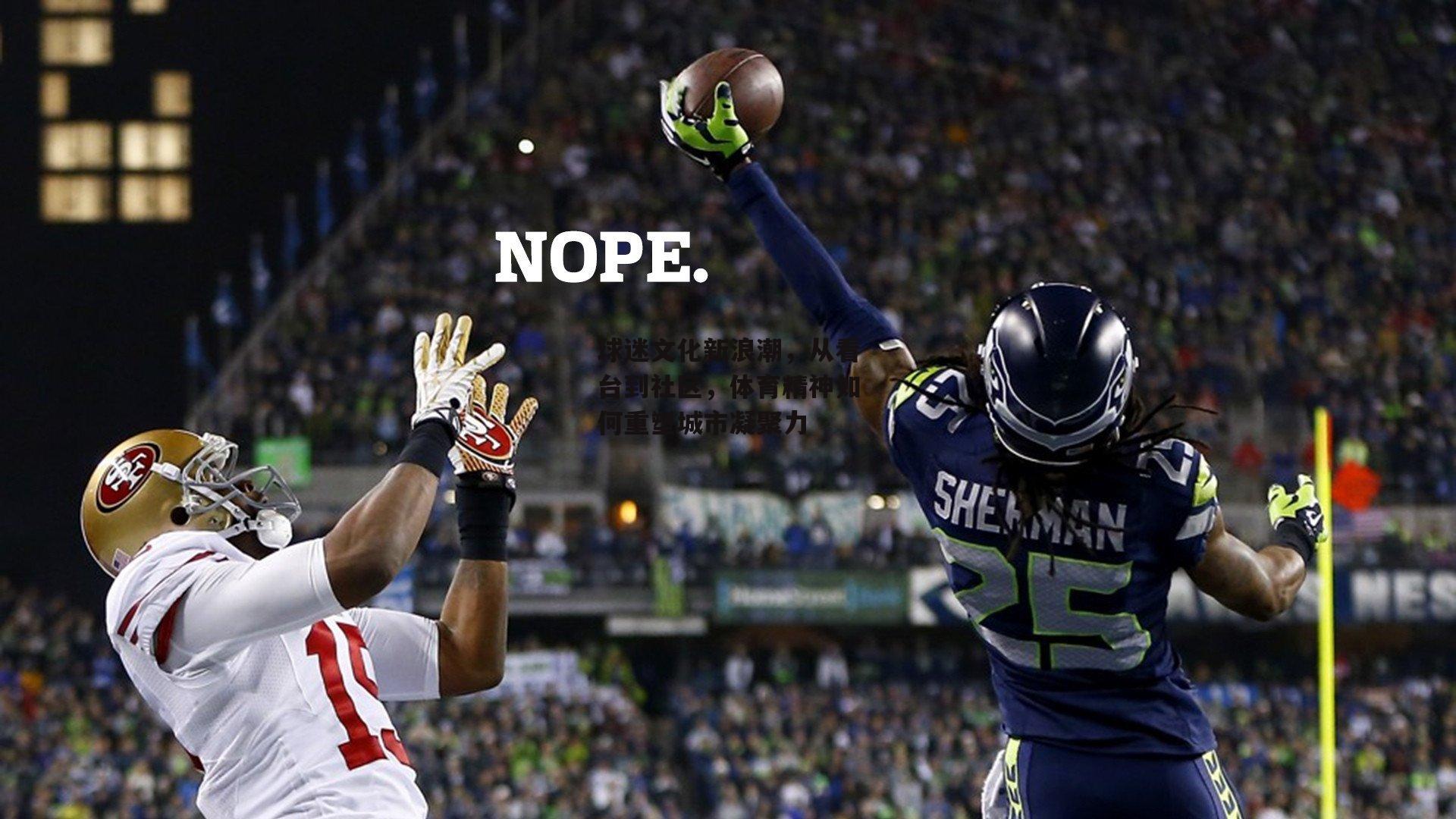

在刚刚结束的国内足球超级联赛中,一场普通的比赛却因看台上球迷的集体行动而成为社交媒体热议的焦点,数千名球迷身着统一颜色的助威衫,用整齐划一的歌声和口号为球队注入力量,甚至在中场休息时自发组织慈善募捐,帮助当地贫困儿童,这一幕不仅让现场观众动容,更引发了关于“球迷文化”如何超越赛场、影响社会的广泛讨论。

球迷文化并非一夜形成,早在上世纪,体育迷的标签往往是“狂热”甚至“暴力”,欧洲的足球流氓、北美的球场斗殴事件,一度让球迷群体背负污名28圈官方网站,随着体育产业的规范化和社群媒体的普及,球迷文化正经历一场深刻的转型。

以国内为例,近年来多家职业俱乐部推出“文明观赛倡议”,通过会员积分制奖励理性球迷,同时联合警方严惩滋事者,某中超球队的球迷协会负责人李明(化名)表示:“现在的助威更注重创意和正能量,我们会设计符合城市文化的口号,甚至在比赛日组织环保活动,让支持球队和回馈社区结合起来。”

这种变化并非偶然,体育学者王教授指出:“球迷文化的升级背后是年轻一代的参与,他们更重视归属感和价值观认同,而非单纯的胜负。”数据显示,国内核心球迷群体中,18-35岁人群占比超过60%,其中近半数通过短视频平台传播助威内容,进一步扩大了影响力。

球迷文化的影响力早已超出体育场,在成都,某支中甲球队的球迷每年定期举办“方言助威大赛”,将本土语言艺术融入助威歌;青岛的球迷则利用海鲜节策划“足球+美食”主题游行,吸引数万游客参与,这些活动不仅强化了球队与城市的纽带,更成为地方文旅的亮点。

“球迷是城市最好的代言人,”某市文旅局负责人坦言,去年,一座三线城市因球迷自发制作的创意助威视频走红网络,带动当地旅游搜索量增长200%,俱乐部也顺势推出“球迷旅游专线”,将球场、球迷酒吧和城市地标串联成特色路线。

国际足联曾评价:“健康的球迷文化能提升赛事品牌价值。”这一点在中超赞助商数据中得到印证:过去三年,以家庭和社区为目标的赞助合作增长了47%,远超传统广告投放,某国际运动品牌中国区负责人表示:“我们看中的不仅是曝光度,更是球迷群体背后的文化共鸣。”

随着元宇宙和虚拟现实技术的兴起,球迷文化的表达形式也在革新,国内某平台近期推出“虚拟看台”功能,允许远端球迷通过AR设备同步参与现场助威,其互动数据甚至能实时影响球场大屏幕的视觉效果。

“技术打破了地域限制,”资深体育媒体人张伟分析道,“一位新疆球迷可以穿着家乡球队的虚拟球衣,在上海的咖啡馆里与万人同唱队歌。”这种跨越物理空间的共情,正在重新定义“忠诚度”的内涵。

区块链技术也被应用于球迷权益体系,部分俱乐部发行数字藏品(NFT),球迷可通过购买、分享内容获得独家见面会或投票权,尽管存在争议,但不可否认,这类尝试让球迷从“旁观者”转变为“共建者”。

球迷文化的蓬勃发展也伴随隐忧,过度商业化的案例屡见不鲜:某俱乐部曾因将会员专属区域改为付费包厢引发抗议;另一支球队的助威歌被植入广告歌词,遭粉丝集体抵制。

“商业化是双刃剑,”体育产业分析师周婷提醒,“如果牺牲了文化独特性,短期收益可能损害长期粘性。”她建议借鉴欧洲部分俱乐部的“50+1”模式(即球迷协会持有多数投票权),保障文化话语权。

网络极端化现象同样值得警惕,少数球迷利用匿名账号攻击对手、散布谣言,甚至演变为线下冲突,对此,多家联赛已启动“清朗看台”计划,要求实名制认证并联合网信部门治理不当言论。

从看台上的声声呐喊,到社区中的公益行动;从地域文化的守护者,到科技革新的实践者——当代球迷文化正在书写全新的定义,它证明体育不仅是竞技,更是一种能够跨越阶层、年龄和地域的社会语言。

正如一位资深球迷所说:“我们支持的不仅是球队,更是一种生活方式。”当终场哨响,比分或许会被遗忘,但看台上传递的激情与善意,终将成为城市记忆中最鲜活的注脚。